Le sujet de recherche

Élément inséparable de la représentation, le lieu théâtral, quel qu’il soit, s’impose d’abord par sa matérialité et c’est sur elle – son architecture, notamment – que les études sur le lieu théâtral se sont traditionnellement portées et continuent de se concentrer. Mais ce lieu est indissociable du milieu (naturel, historique, social, culturel...) dans lequel il prend place. Il est le témoin d’un passé, plus ou moins long, plus ou moins accidenté, que les personnes (usagers, visiteurs, spectateurs, artistes, techniciens...) qui le fréquentent ignorent généralement

alors qu’il agit, semble-t-il, sur elles, le plus souvent à leur insu.

C’est à cette dimension du lieu de spectacle comme témoin de l’histoire culturelle - ce qui inclut l’histoire des représentations -, que nous nous

intéressons ici ; d’une part parce que cette dimension est méconnue ; d’autre part, parce que nous croyons qu’elle joue un rôle déterminant

mais largement sous-estimé dans l’expérience spectatorielle et la performance artistique.

Tous les lieux de diffusion (salles conventionnelles comme espaces non-dédiés à la représentation et aménagés pour l’occasion) revêtent

une telle dimension, mais tous n’ont pas la même force d’empreinte sur le spectacle. Notre hypothèse est qu’il existe un lien entre la « puissance révélatrice » de certains lieux et l’acuité des expériences qu’ils font vivre (aux artistes comme aux publics).

Reste à interroger rigoureusement ce lien.

Confronter les approches de l’historien, du géographe, du théâtrologue et de l’intermédialiste doit permettre d’engager un débat épistémologique salutaire et nécessaire pour jeter les premiers fondements d’une « toposcénologie », d’une analyse du spectacle « située », centrée autour de la question de la localité.

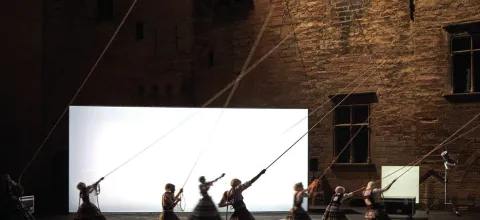

Pour analyser la diversité des impacts du « milieu » (i. e des logiques territoriales, techniques, historiques spécifiques à chaque lieu), nous

privilégions une étude de cas et retenons, parmi les 340 investis par le Festival d’Avignon depuis 1947, quatre lieux qui se distinguent par

leur emplacement, leur histoire, leur esthétique, leur configuration, leur valeur symbolique : la Cour d’honneur, la Carrière Boulbon, la cour du Lycée Saint-Joseph, la FabricA.

Nous examinons les interactions possibles du lieu et de l’œuvre scénique/littéraire. Nous tentons d’analyser leurs effets sur la création/ réception du spectacle et cherchons à débusquer, si possible, les principes qui président aux degrés de saillance, aux degrés d’apparition, du lieu.

Conférences

Lieu et théorie des atmosphères

par Jean-Marc Larrue

Les théories des atmosphères et le théâtre au Festival d’Avignon

Au croisement de l’intermédialité et des Nouveaux matérialismes, se déploie une pensée de la matière – des « choses » – lui reconnaissant un « pouvoir d’agir » qui lui est propre et qui définit en bonne partie son agentivité. Les théories des atmosphères portent sur un aspect majeur et omniprésent de cette agentivité qui fait qu’un espace, quel qu’il soit, génère une atmosphère, une ambiance qui lui est propre. L’atmosphère est liée à des lieux spécifiques dont, évidemment, le lieu construit ou naturel où se déploie la représentation théâtrale. L’intervention porte sur la nature de ces atmosphères, elle aborde certaines des modalités de leur genèse, de leur diffusion et de leur perception.

Mémoires d’une gargouille : lieux et yeux. Pour une approche sensible et symbolique du lieu théâtral à Avignon

par Antonia Amo-Sánchez

« Mémoires d’une gargouille : lieux et yeux. Pour une approche sensible et symbolique du lieu théâtral à Avignon »

Les lieux patrimoniaux et historiques qui continuent de marquer l’identité du Festival d’Avignon ont une mémoire. Une mémoire culturelle, artistique, politique, historique et esthétique. Ils dialoguent aussi avec les créations de façon affichée, évidente, volontaire ou involontaire. Leur poétique crée des symboliques qui démultiplient le sens de l’objet artistique et les sensations esthétiques de ceux qui l’observent. Témoins impénétrables de certains de ces lieux, les gargouilles nous apparaissent comme des entités expressives qui peuvent entrer en dialogue avec la création. Elles seront notre fil rouge pour interroger cette dimension symbolique qui émane de la rencontre entre lieu et spectateur.

Faufilées, insérées, cachées, montrées, les gargouilles établissent en silence une étrange connexion avec la scène et la salle. Elles intéressent les artistes, mais aussi les photographes, qui s’emparent de leur présence pour dire, sans le dire, l’attachement du lieu à son histoire, ainsi que leur pouvoir immersif dans un imaginaire du lieu, sacralisé par la résonance religieuse ou par le sceau de la patrimonialisation. Lire ces lieux artistisés est aussi faire l’expérience de l’impossibilité de l’espace neutre. Et du temps suspendu (Marc Augé, Le temps en ruines, 2003). Un spectateur occidental sera à même de faire une « expérience » du lieu, les connotations symboliques enrichissant sa façon de créer de la valeur esthétique. De la valeur ajoutée.

Autour de la fabrique du paysage

par Pierre Causse

Autour de la fabrique du paysage

La notion de « paysage » rencontre depuis quelques années un vif intérêt, tant du côté des artistes, que des critiques et des chercheurs en études théâtrales. En adoptant une approche historique il s’agira d’envisager les différents modèles paysagers de la scène. Qu’il se joue en intérieur ou en extérieur, comment le théâtre peut-il devenir une fabrique de paysage ? On envisagera également comment les notions de paysage et d’atmosphère peuvent s’articuler.

Bibliographie indicative : Triau Christophe et Larmet Chloé (dir.), Théâtre/Paysage, Alternatives théâtrales, n° 149, 2023. Causse Pierre, Delaunay Léonor, et Fernandez Laure (dir.), La Fabrique du paysage, Revue d’histoire du théâtre, n° 296, 2023. Sermon Julie (dir.), La condition écologique, Théâtre/Public, n° 247, 2023.