Projet global

Le 22 novembre 2024 se tenait la journée d’études La fabrique du flicker : entre performance et pratique filmique, organisée par Benjamin Léon et Gabriel Matteï. Suite à cette journée les étudiants de M2 Ecritures du Réel ont filmé et se sont entretenus avec certains des communicants : Benjamin Léon, Tatian Monassa et Charlie Hewison.

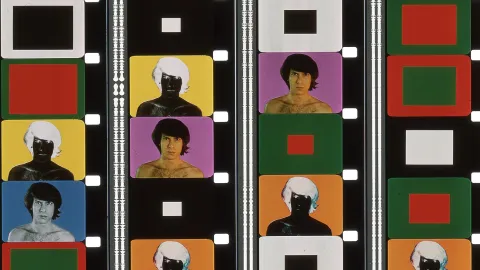

La notion de flicker renvoie à plusieurs domaines : électricité, éclairage, vision (« flicker de projection ») ou pratique filmique (« flicker de montage »). En électricité, le flicker consiste en un défaut de tension qui a pour conséquence de perturber la stabilité des éclairages. Cette technique, produisant une impression d’instabilité de la sensation visuelle en raison d’un stimulus dont la luminance fluctue avec le temps, est utilisée par nombre de cinéastes expérimentaux privilégiant la forme sur le contenu. En expérimentant sur les limites du médium, les artistes ayant recours à la technique du flicker (dans son acception élargie) cherchent à accentuer le « flicker de projection » en juxtaposant au montage des photogrammes noirs et blancs (ou de couleurs) créant ce que l’on peut nommer un « flicker de montage ». En résulte un effet de papillonnement (ou de clignotement), qui peut aussi être le résultat d’un montage de photogrammes renvoyant au principe mécanique de l’intermittence cinématographique.

Dans la perspective du programme de recherche « La fabrique cinématographique : entre représentations documentées et imaginaires » proposé par l’équipe cinéma du laboratoire « Arts : pratiques & poétiques » de l’Université Rennes 2, nous souhaitons mettre l’accent, durant cette journée d’études sur l’aspect technique et performatif du flicker. Quelles opérations techniques le flicker mobilise-t-il ? De quelles façons les artistes utilisent-ils le flicker dans leur pratique filmique ? À défaut de travailler le flicker au sens propre, peut-on parler d’un « effet flicker » devant certains films qui utilisent le montage à la caméra (Jonas Mekas, par exemple) ? En quoi le flicker, en raison de sa dimension autoréflexive, invite-t-il à nous interroger sur la « fabrique cinématographique » des cinéastes ? Qu’il s’agisse d’un travail sur l’intervalle, la couleur, la lumière ou l’obturateur, on notera une constante importante dans le flicker film : la mise à nu du dispositif mécanique de projection.

Entretien avec Benjamin LEON

Benjamin Léon nous parle de lumière stroboscopique et de son optique : une poétique du flicker chez Bruce McClure

Architecte de formation, McClure propose depuis les années 1990 des performances dans des lieux en lien avec le cinéma expérimental et la musique underground. À l’aide de projecteurs 16 mm modifiés, chargés de boucles de films, McClure manipule le défilement de l’image en créant des effets optiques basés sur la pulsation lumineuse syncopée (l’effet flicker).

Ce travail produit une expérience multisensorielle stimulante mais éprouvante pour le spectateur, rendant difficile le regard soutenu en direction de l’écran. Dans le cadre de cette communication, Benjamin Léon met en avant deux éléments constitutifs du flicker dans les performances filmiques de McClure : la lumière stroboscopique et le son optique. En insérant des filtres métalliques sur les projecteurs et en générant des boucles de films opaques puis transparents, nous verrons comment l’artiste construit sa lumière stroboscopique. Quant à la manipulation de la bande image, elle a pour conséquence directe de modifier le son, en le faisant défiler soit plus rapidement, soit plus lentement. McClure dirige le son produit par la lecture de la bande sonore optique vide par les projecteurs vers des pédales de délai comme en utilisent les guitaristes. Le spectateur a l’impression d’en percevoir l’organisation spatiale, mais aussi d’en imaginer l’orchestration pourtant inexistante. Dans la mesure où ces performances s’inscrivent dans l’espace du lieu investi, Benjamin Léon analyse cette fabrique d’images en lien avec le concept « d’indétermination » popularisé par le compositeur et poète américain John Cage.

Je m'appelle Benjamin Léon, je suis maître de conférences en études cinématographiques et audiovisuels à l'université Rennes 2.

Ça fait un an que je suis dans l'équipe, c'est ma deuxième année universitaire à Rennes 2 et je suis spécialiste des questions d'esthétique, des questions de cinéma d'avant-garde, de cinéma expérimental et je m'intéresse plus particulièrement aux relations, aux tensions pourrait-on dire, entre le cinéma et l'art contemporain et la pratique de l'installation en terrain muséal notamment, la migration des images, de la salle de cinéma au musée et je m'intéresse également au cinéma expérimental de façon plus précise dans le champ d'un corpus de films et de cinéastes américains mais le champ aussi du cinéma expérimental en France, en Angleterre et dans certains pays lusophones.

Les objectifs de cette journée d'étude sont nombreux.

L'idée c'était d'essayer de proposer à travers la pratique de plasticiens, de cinéastes issus du cinéma d'avant-garde ou de pratiques performatives situées à la marge du cinéma hégémonique, de proposer une réflexion sur la question du flicker à la question du scintillement et du papillonnement visuel par ce montage de photogrammes qui soit très lent soit très rapide et qui cherche justement à mettre en exergue cet effet de scintillement en direction du spectateur dans le cadre de la fabrique filmique et de voir jusqu'à quel point ces performeurs travaillent un espace partagé entre la performance au sens d'une mise en interaction avec un public présent dans un lieu donné à une date précise, à une heure précise , mais également dans le cadre de pratiques aussi plus personnelles dans un studio de création, dans un atelier d'artistes et la façon dont ils performent vraiment à la caméra ou au projecteur en l'occurrence la communication que j'ai que j'ai e s'adressait à un artiste qui se proposait de retravailler de l'intérieur le projecteur pour en défaire certains paramètres afin de subvertir le projecteur en tant que médium de projection entendu comme tel de façon très classique.

J'ai proposé une intervention autour d'un artiste qui s'appelle Bruce McClure qui est un artiste architecte de formation qui vit et travaille aux Etats-Unis mais qui est invité dans pas mal de festivals et d'institutions muséales un peu partout dans le monde et c'est un artiste assez étonnant parce qu'il vraiment retravaille la question de la projection donc il cherche vraiment à travailler avant tout un flicker de projection tout en faisant intervenir également le flicker de montage par une façon bien particulière d'agencer la bande de celluloïds dans les différentes bobines qu'il place au projecteur pour mettre en exergue cet effet de scintillement des paramètres très précis qui engage une lumière stroboscopique très puissante et je dirais un son optique donc un travail du son optique qui passe par différents branchements auquel il met en relation avec des pédales d'effets notamment des pédales de délai qu'on utilise notamment par des musiciens.

On commence très doucement et le spectre s'intensifie par différents paramètres qui vont jouer sur l'oscillation sonore du bruit résiduel rendu par le son optique et l'intermittence photogrammique du flicker qui travaille donc quelque chose de plus en plus intense sur le plan pulsionnel, la pulsation h qui se met en place et qui va jouer sur le corps du spectateur aussi bien son regard, la perception bien sûr ,lement sur lui et d'autres paramètres sur les sens qui peuvent en effet être très difficiles à accepter à recevoir pour pour le spectateur.

En termes d'interpolation qu'est ce qu'il rajoute au dispositif au projecteur ça peut être des grilles métalliques et j'avais montré à ce sujet un exemple durant ma communication notamment dans Christmas Stem Tree une performance qu'il a mis en place dans les années 2000 où la grille métallique permet de créer des formes particulières qui accentuent le halo lumineux ou les formes sphériques à la projection qui rappellent de ce fait certains dispositifs issus du presse cinéma notamment le praxinoscope et surtout un petit peu plus tard dans les années dans les années 20, les années 30 les roto-reliefs de Marcel Duchamp donc ces disques rotatifs rétodersos qui sont après lus à partir d'un phonogramme pour pouvoir justement y voir des effets de profondeur et de relief en surface à même le disque créant donc un espace de type hallucinogène qu'on peut renvoyer avec des années d'avance à des dispositifs pour l'image en mouvement qui ont été mis en place dans la période plus psychédélique des années 60 auxquels McClure se réfère à plusieurs reprises lorsqu'il cherche à mettre en place ces films pour projecteur alors sur la question du lieu en effet c'est un paramètre très important parce que si McClure travaille en tout cas met en place un certain nombre d'idées pour essayer de varier proposer des variations à partir de ses films pour projecteur il y a des commandes auxquelles il va répondre donc il est appelé par des institutions muséales par des galeries d'art pour effectuer donc ses performances ses films performances pour le dire plus simplement et entre le moment où il imagine le dispositif, le moment où il reçoit la commande et le moment d'exécution il y a plusieurs étapes qui se mettent en place donc il va demander en conséquence le plan de la salle la partie vraiment spatiale très précise pour essayer de pouvoir réfléchir au placement de ses caméras donc ça c'est un premier point en amont mais au moment de l'exécution au moment de la performance elle-même dans le lieu il y a encore d'autres paramètres qui vont changer puisqu'il va être confronté à la spatialité directe du lieu qu'il n'avait que en photo ou sur des plans des schémas des choses assez précises mais c'est pas la même chose que de faire l'expérience du lieu en situation dans l'espace sensible il s'autorise également de varier en intensité et de parfois varier aussi les couloirs de projection qu'il met en place à partir des différents projecteurs sachant qu'en général chez McClure on a plutôt des performances avec deux à quatre projecteurs rarement plus et rarement moins que deux il y a souvent un minimum de deux projecteurs pour travailler ce type de performance pour l'avoir fait l'expérience il y a aussi la façon dont il ressent aussi la présence du public même si le public n'intervient pas on n'est pas dans des happening il y a quand même cette question de prendre conscience de voir comment le public va réagir comment il se comporte comment le corps du spectateur qui est bien souvent assis dans ce type de dispositif reste en place ou s'il y a des va-et-vient s'il y a une tendance à partir à quitter la salle et en fonction de ces paramètres il va aussi jouer avec l'intensité des projecteurs donc varier la luminance des projecteurs mais également travailler le son optique en augmentant l'intensité à partir des pédales d'effets de délai pour les guitares par exemple ou en variant les modulateurs de son qui sont couplés donc au dispositif du projecteur il remet au centre du jeu non pas tant l'écran même s'il est très présent que la dimension du projecteur un projecteur qui est bien visible même si on est dans le noir c'est vraiment d'abord la question du projecteur qu'il n'a de cesse de retravailler de l'intérieur il y a une sorte de conscience une projection de l'artiste à rentrer physiquement presque comme un impensé à rentrer physiquement dans le projecteur et de travailler comme un chirurgien à essayer de remettre en question les paramètres du projecteur alors ça n'empêche pas qu'évidemment le dispositif il est là aussi pour projeter pour projeter de l'image mais on est sur de l'image pulsée on est sur des paramètres qui touchent à l'abstraction alors qu'ils peuvent faire apparaître des formes géométriques mais ça reste des formes extrêmement minimalistes très constructivistes dans l'esprit et on n'est pas sur des signifiants qui renvoient au réel qui renvoient à une forme de représentation analogique du monde on reste dans quelque chose qui touche à l'abstraction et qui renvoie à la dimension matérialiste du dispositif je trouve ça vraiment intéressant de mettre en perspective cet artiste qui reste assez méconnu finalement mis à part les spécialistes intéressés au cinéma expérimental et aux films d'artistes qui travaillent à la lisière du cinéma et de l'art contemporain ça reste un artiste qui reste assez dans une niche en fait très peu connu d'autres sont davantage connus dans le champ des artistes qui travaillent avec le projecteur comme Anthony McCaul par exemple qui est peut-être plus plus connu et qui a l'habitude d'être davantage exposé en tout cas ses performances sont davantage trouve davantage un public y compris en Europe donc c'était intéressant pour moi de faire découvrir cette pratique d'un artiste que je trouvais vraiment essentiel puisque il cherche à remythifier la question du dispositif en renvoyant à des questions de pré-cinéma finalement les dispositifs d'avant les frères Lumière même d'avant Edison mais dans un cadre qui n'est pas celui du pré-cinéma pour le coup mais qui est celui donc d'une société morcelée d'une société où on a l'habitude de consommer des écrans dans différents endroits différents lieux donc une société post moderne tout en ajoutant également un élément qui me semble important pour McClure c'est le fait de travailler exclusivement avec l'argentique avec le cinéma argentique il ne travaille pas avec le numérique McClure il ya vraiment cet attachement attachement à la pellicule à l'obsolescence du médium à quelque chose qui renvoie à une sorte d'archéologie des médias où la pellicule de cinéma argentique serait au centre pour la question de la continuité de cette recherche j'aimerais bien organiser d'autres journées d'études autour toujours autour du flicker pourquoi pas pour continuer un petit peu cette réflexion mais cette fois ci en proposant des projections flicker en pellicule donc pourquoi pas mobiliser le tambour la salle du tambour pour faire une soirée autour de films flicker ou de flicker film pour reprendre l'expression anglophone où on aurait vraiment la possibilité pour le public de faire l'expérience en pellicule du flicker ce qui est impossible dans les extraits que j'ai montré on est sur déjà sur une remédiation puisqu'on est sur quelque chose qui a été capté qui a été enregistré numériquement et qui est repassé par l'ordinateur par la suite et qui ne permet pas de ressentir l'effet flicker qui est un effet unique qui ne passe que par la pellicule en tout cas au sens où je l'ai montré et expliqué dans ma communication voilà

Entretien avec Charlie HEWISON

Charlie Hewison nous parle des flicker films et de la dialectique de l’anti-illusionnisme

Dans les théories et pratiques matérialistes variées du cinéma, une constante est l’anti-illusionnisme. Comprise dans l’articulation entre une tradition moderniste de l’autoréflexivité de l’œuvre d’art et l’impératif marxiste de rendre visible les conditions de production, l’anti-illusionnisme matérialiste au cinéma entend produire des œuvres qui ne permettent pas aux spectateur.rice.s d’être emporté.e.s dans un monde imaginaire créé à l’écran, mais au contraire décompose le dispositif au moment de la projection pour permettre d’en saisir les processus divers qui la rendent possible. Or, il y a une ambiguïté ou une dialectique constitutive dans le rapport des flicker films à l’illusion cinématographique. Il semblerait que, comme l’avait écrit Peter Gidal dans un autre contexte, le dispositif même du cinéma tendra toujours vers la représentation : même du film vierge projeté engendre « des associations abstraites (ou non) ».

On peut peut-être alors approcher le flicker film non pas simplement comme une pratique qui met à nu un des éléments du dispositif cinématographique, mais comme un exemple du rapport complexe qu’entretient ce dispositif avec l’illusion.

Donc pour me présenter, moi je suis Charlie Hewison, je suis docteur en études cinématographiques et donc enseignant-chercheur.

Je travaille surtout sur à la fois la question d'éco-critique et de matérialisme au cinéma et je me spécialise surtout dans le cinéma expérimental et en gros les pratiques contemporaines du cinéma argentique en 21e siècle.

Pour définir le cinéma matérialiste, c'est à la fois simple et assez large de toute façon ou complexe.

La première chose à dire par rapport au cinéma matérialiste c'est que la question du matérialisme c'est d'avoir une approche vers le monde, vers les images, vers les pratiques qui postulent en premier lieu que tout ce qui existe c'est la matière.

Comment le flickeur entre dans cette question de matérialisme, comment il est anti illusoire, si on définit le flickeur comme en gros tout film qui tente de se focaliser sur la question de l'intermittence de lumière ou l'alternance très rapide entre images très différentes et qui du coup fait de l'expérience cinématographique l'expérience de ce clignotement des images.

En gros l'idée c'est que du coup on arrive à faire du cinéma, faire une expérience cinématographique, une expérience artistique, une expérience esthétique à partir d'une composante de base du dispositif cinématographique qui est donc cette alternation entre les images.

Donc justement au lieu de faire un cinéma qui est monté à partir de l'alternance des plans ou de l'articulation des plans avec une illusion de mouvement, là on arrive à un cinéma qui se fait entièrement à partir de l'alternance des images fixes.

Donc ça nous montre justement que le mouvement au cinéma est une illusion, c'est à dire que ne correspond pas à ce qu'il y a dans la matérialité de la pellicule ou du dispositif cinématographique.

Donc c'est l'agencement entre les différents éléments matériels du dispositif cinématographique qui produit une illusion de mouvement.

Donc le flicker permet de casser cette illusion ou en tout cas de montrer que c'est une illusion et qu'on n'a pas besoin de faire du cinéma avec une illusion. Et ça permet aussi du coup d'aller au plus proche ou pénétrer disons le plus profondément dans quels sont les éléments de base du dispositif cinématographique et voir quels sont les effets de ce dispositif quand on enlève toutes les illusions qu'on est en fenêtre.

Instinctivement on dirait que le documentaire serait plus à même d'avoir un rapport avec une approche matérialiste si l'idée de l'approche matérialiste justement se résume de manière large à une approche anti-illusionniste.

La fiction est déjà d'emblée dans l'idée qu'on est en train de créer une illusion. C'est l'idée même de la fiction, c'est-à-dire on crée une fiction.

Une fiction c'est une illusion, c'est l'imaginaire et ce genre de choses. Or après, et ça c'est tout, dans le documentaire plus largement de toute façon ça c'est toute la question du documentaire de qu'est-ce que ça veut dire de représenter la réalité à l'écran.

Il y a eu moult débats depuis le début des temps sur qu'est-ce que constitue la réalité qu'on est en train de montrer, quelles sont les stratégies de faire croire aux spectateurs.

Ce contrat de réalité ou de contrat de vérité qu'on a avec les spectateurs avec l'idée qu'il faut au moins convaincre les spectateurs et les spectatrices que ce qu'on est en train de voir est le réel.

Mais même si on regarde l'histoire du cinéma documentaire, ces stratégies ont beaucoup changé.

C'est-à-dire que quand on regarde Nanook de Flaherty, sa manière et même Grierson quand il fait Drifters, leur manière de penser qu'on est en train de montrer la réalité, c'est une manière très mise en scène, ce qui 10-15 ans plus tard on dirait ça c'est pas possible, on ne peut pas penser que ça c'est la réalité.

On arrive au cinéma direct ou cinéma vérité où justement la possibilité d'avoir les caméras 16 mm et ce genre de choses et donc d'avoir la caméra qui bouge, tout d'un coup le mouvement même de la caméra c'est-à-dire la matérialité même de la manière dont on peut faire des images donne un nouveau contrat de vérité d'une certaine manière.

C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, si on pose la caméra et qu'on a une scène qui se déroule devant une caméra fixe, on n'y croit plus presque d'une certaine manière.

C'est le mouvement qui nous donne gage de la réalité, des choses.

A des moments c'était plus réel de pouvoir faire des entretiens et à des moments on disait que l'entretien c'est forcément une mise en scène donc c'est tension entre mise en scène et réel.

De toute façon si on sait qu'on ne sort pas de l'illusion, c'est-à-dire que si on ne sort pas de l'image, une sorte de purisme réaliste dans le sens que ce qu'on nous est en train de montrer c'est du réel brut qu'on n'a pas touché et ce genre de choses, il faut la déplacer.

Elle n'existe pas, ce réel brut non mis en scène, non affecté de toute façon, même dans les sciences physiques on nous dirait, le fait même d'observer change la nature même de la réalité qu'on est en train d'observer.

Le cinéma est une production d'illusions qui ne marche qu'au moment où on oublie que c'est une illusion, c'est-à-dire que toute la puissance du cinéma c'est de nous faire croire qu'on est en train de regarder un monde, que c'est de nous emporter avec lui par différents moyens d'identification et ce genre de choses.

Du coup, petit à petit, le dispositif cinématographique semble devenir une sorte de métaphore dans les cas les plus extrêmes de cette théorisation pour l'idéologie dominante dans son intégralité.

Quand on est un peu moins extrême, on peut au moins dire que ce qu'on voit à l'écran, surtout dans le cinéma dominant, mainstream, narratif, la manière dont on organise le monde qui est devant nous, cette construction illusoire est construite à partir de l'idéologie dominante et le reflet de cette idéologie dominante, mais aussi le relais de cette idéologie dominante.

C'est-à-dire que le fait d'aller au cinéma, non seulement on va voir des images qui sont le miroir d'un monde bourgeois, mais aussi la puissance du cinéma, c'est de nous faire intégrer cette idéologie. Merci beaucoup.

Entretien avec Tatian MONASSA

Tatian Monassa nous parle de la fabrique de l’intermittence perceptive dans l’œuvre filmique et performative de Ken Jacobs :

Ken Jacobs est un cinéaste à la fois foncièrement bricoleur et profondément intellectuel. Sa manipulation des outils et des matériaux à sa disposition (projecteurs, bobines de film, lanternes, etc.) est mue par des interrogations assez sophistiquées. Profondément marqué par les enseignements du peintre expressionniste abstrait Hans Hofmann, Jacobs se fixe progressivement un objet expérimental de prédilection : les phénomènes de perception visuelle éphémère du mouvement. Dans le cours de ses recherches, il trouve dans l’intermittence perceptive un outil privilégié pour tester des hypothèses créatives. C’est ainsi qu’il investit le flicker, scintillement provoqué par le passage de l’obturateur devant le film dans une projection argentique, comme un opérateur d’expérimentation d’effets divers, parmi lesquels la perception momentanée en trois dimensions et la production d’un mouvement « suspendu » entre répétition et ralenti, qu’il nomme Eternalism. Manipulant ces intervalles noirs entre deux images, soit lors de performances de projection ou de montages photogramme par photogramme, Jacobs interroge non seulement les différents impacts de l’interruption du flux lumineux sur notre perception, mais aussi comment des éléments techniques matériels engendrent des formes abstraites. L’imbrication entre ces deux problèmes esthétiques majeurs traverse l’ensemble de son œuvre, affirmant le flicker comme motif structurel et comme motif plastique.

Je suis maître de conférences à l'Université Parisité, qui s'appelait anciennement Paris 7 Diderot, depuis trois ans, donc là c'est ma quatrième année en poste.

Donc je suis enseignant-chercheur et j'ai l'honneur d'être avec vous aujourd'hui. Je travaille surtout sur les rapports entre techniques et plastique des images, donc fabrication des images et résultats plastiques sur l'écran.

Je me suis intéressé à ce qu'on appelle communément des mouvements de caméra. Comment déjà cette manifestation à l'écran vient à exister ?

Elle vient à exister, elle n'est pas possible avant le cinéma parce qu'on a besoin d'un enregistrement, d'une image en mouvement pour pouvoir produire cet effet plastique sur l'écran.

Donc on avait besoin de bouger une caméra dans l'espace et cela ne se fait pas de manière très facile au début de l'histoire du cinéma. Donc il a fallu forcément inventer des procédés pour pouvoir bouger la caméra et pouvoir filmer pendant qu'on bougeait la caméra.

Et dans le contemporain, on peut produire ce type d'effet sans avoir à bouger une caméra dans l'espace.

Et c'est cela en fait qui m'interrogeait.

Donc c'est-à-dire que si on peut le faire, c'est que cela a toujours été seulement un effet, même s'il avait besoin de la réalité technique pour exister.

Donc pour moi le flicker, c'est ce qui m'intéresse aussi dans ce phénomène. Il est une sorte d'objet théorique et technique qui renvoie au dispositif de base du cinéma, mais qui en fond de compte produit une expérience.

L'expérience visuelle ou alors plastique d'une chose qui a pour origine un dispositif technique et comment cela est lié, comment cette expérience renvoie à cette existence préalable d'un dispositif, mais peut exister de manière indépendante.

Donc le flicker pour moi, il incarne vraiment cette dualité de manière, je dirais, exemplaire.

Ken Jacobs est un cinéaste américain basé à New York, né, si ma mémoire est bonne, en 1933.

Donc en commençant avec des films sans beaucoup de prétentions, en filmant son quartier, et petit à petit il a commencé à développer une oeuvre basée surtout sur la récupération d'images, ce qu'on appelle les found footage, de films des premiers temps du cinéma, qu'il interroge, qu'il repasse, qu'il interroge en termes même techniques, c'est-à-dire qu'il interroge la réalité de l'image, qu'est-ce que ces films donnent à voir, comment ils se présentent, mais il le fait de manière non pas théorique, comme on pourrait faire dans la recherche, mais de manière artistique.

On pourrait dire que Ken Jacobs utilise le flicker d'abord, je dirais, comme sorte d'opérateur de perception pour interroger notre façon de percevoir, parce qu'il s'interroge non seulement au sujet des films, des images qu'il récupère, donc comment elles se construisent, comment elles se présentent, mais il s'interroge aussi beaucoup sur notre perception, et donc il y a un intérêt pour lui d'abord d'utiliser le flicker pour essayer de dégager des effets perceptifs en manipulant la projection, toujours en jouant avec cette question du sombre, donc pour le flicker pour le coup, ce serait le photogramme complètement sombre, le photogramme noir, donc c'est à partir de ces expériences qu'il s'est injecté une image de plus dans le film, et il est tout le temps en train d'étirer les images, d'aller fouiller dedans, ou alors effectivement de rajouter des photogrammes, de manipuler ces images.

Donc dans les explorations de Ken Jacobs, il est arrivé à un effet en particulier qu'il nomme eternalism, et qu'il a breveté, donc il a vraiment un brevet qui décrit et qui, disons, protège son invention, et donc ça revient à une manipulation précise des photogrammes pour créer une sorte d'effet qu'il appelle un mouvement continu et qui ne va nulle part.

Donc ça paraît assez paradoxal, mais donc c'est un mouvement qui pourrait continuer pour toujours et en même temps sans aller nulle part, parce que c'est une sorte d'aller-retour entre quelques photogrammes, et qui peut faire avancer et puis revenir, et ça produit un effet vraiment très étrange, et pour le faire il a besoin aussi d'un photogramme noir.

Donc parce qu'il y a le flicker, et ce flicker s'interpose entre deux images qui ont une petite différence, donc cela aiderait à produire l'impression de la troisième dimension, sans qu'on ait besoin de mettre des lunettes spéciales, et sans qu'il n'y ait aucun autre type de dispositif, donc à l'œil nu on pourrait voir une image qui nous apparaît en trois dimensions, parce qu'il y a une différence très légère entre deux images et un intervalle noir au milieu. Donc est-ce que le flicker serait en manque ou en ajout d'image ?

Donc je pense qu'il peut être les deux, donc effectivement j'ai parlé de béance, parce qu'à l'origine si on pense que le flicker en tant que, dans cette origine technique justement, le flicker est le moment où l'obturateur passe et que donc il n'y a pas d'image, c'est l'absence de l'œuvre sur l'écran, c'est l'absence d'image à l'écran, mais après quand il est réinvesti au milieu, quand il est investi par les scénaristes expérimentaux qui veulent justement le donner à voir, il devient une image, donc c'est justement le photogramme noir, ou ça peut être le photogramme blanc aussi juste pour produire le battement, mais donc à partir du moment où il est investi en tant que je dirais même motif, parce que c'est ça, ça devient un motif, là il devient de l'image, mais à l'origine, c'est-à-dire que c'est une image qui représente ce qui serait l'absence d'image, mais ça devient effectivement je dirais une image, et je pense qu'on peut même le comparer au suprématisme en peinture, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que exposer un tableau entièrement blanc, est-ce que ce n'est pas une image, c'est une image ou alors un carré noir, donc je pense que le flickeur investi par les scénaristes expérimentaux devient finalement une sorte d'exploration dans l'abstraction, qu'on pourrait aussi tout à fait relier à l'art moderne, mais avec ce plus de réflexion, comme l'art moderne est aussi une réflexion par rapport à l'art classique, donc cette réflexion sur le dispositif originel du cinéma. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi.